五金:广州是广东省的省会,处于珠江三角洲,具有十分优越地理位置,从广州沿珠江南下,直通南海,港口宽阔。从广州港出发,向西航行到印度洋,可以通往西亚、北非和南欧诸国,向南直达东南亚,经太平洋与美洲各国交往。因此广州被称为中国海外贸易的南大门,广州的通商历史可以追溯到秦汉时期,秦设番禺郡,是广州商业繁荣的开始,所以广州又被称为千年商都。清朝实行闭关锁国政策,但是将广州开辟成唯一通商口岸,并在此实行十三行制度帝国的窗口:清代广州的十三行,鸦片战争后,十三行制度才逐渐被废除。本文就十三行制度作初步探讨。

广州十三行的出现的最早时间,学术界有不同看法。清代诗人屈大均(1630-1696年)曾在《广州竹枝词》中写道:“洋船争出是官商,十字门开向二洋。五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”很多学者认为屈大均的诗作于清朝开放海禁之后,但是有部分学者认为这首诗作于开放海禁之前,说明十三行在开放海禁之前已经存在,最早出现于明代。但是十三行的存在并不等于说十三行制度的建立,根据大多数学者的意见,本文认为十三行制度的真正出现应该在清朝开放海禁之后。

清朝入关之后,国内反清势力发动的叛乱此起彼伏,前有南明政权,后有三藩之乱,特别是占据的郑氏政权不断派兵从东南沿海骚扰。在这种情况下,清政府为了有效遏制反清势力,实行海禁政策,并将沿海居民内迁。1683年,清军收复,康熙帝为了振兴经济,宣布废除海禁政策,准许海外商人来华贸易。1685年,清政府在东南沿海设立粤、闽、江、浙四大海关。同年,粤海关在广州成立,粤海关的建立取代了自宋代以后政府设立,管理对外贸易的市舶司。粤海关的职责就是向进出港的商人征税。

四口通商的格局维持到了乾隆年间,四口通商以后,清政府发现这些外国商人企图直接打开中国丝绸茶叶产区的市场,外国商人多次违反清政府的禁令,有“移市入浙”的趋势,并将宁波作为打开中国内地市场的基地。清政府担心外国势力深入到江浙腹地,容易威胁到政权稳定,因此于1757年下令所有外国商船只许在广州停泊与贸易,其他海关口岸全部被关闭,四口通商的格局被打破,变成了广州一口通商,此时广州成为中国与外国进行商贸往来,经济文化交流的唯一口岸,广州的对外贸易更加繁荣。

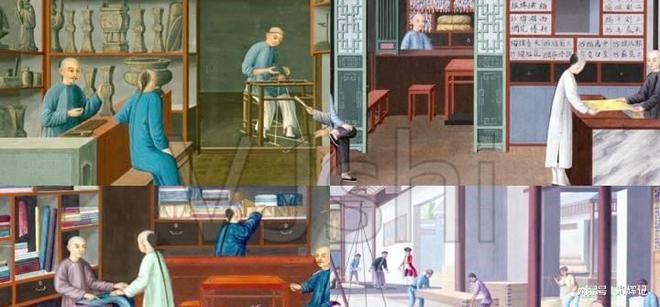

在设立粤海关的第二年,清政府在广州招募了一批非常有实力的商家,这些商家多来自广东、福建、安徽等省,他们在长期与外商打交道的过程中,获得了外商的信赖。清政府最初确定的商家数目是十三家,因此称为十三行,但是商家数目并不是固定的和一成不变的,最多时达到几十家,最少时只有四五家,但是十三行的名称是约定俗成的,广州十三行逐渐成为广州对外贸易机构的统称。

十三行是清朝建立的一种官控商营的制度。十三行行商代表官府经营对外贸易,代表粤海关征收关税,他们被赋予了对外贸易的垄断权,但是他们并不具有行政管理权。十三行的行商受到粤海关的监管,对外商来说,十三行代表清政府,对清朝官府来说,十三行代表着外商,十三行是以官商、税官和外商代理的身份作为清政府与外商之间的中介。由十三行所衍生出的一系列经营管理制度被外商称为“广州制度”。具体来讲,广州制度包含三种主要制度,即保商制度、对外商在华经商的管理制度和对外商个人行为的管理制度。

(1)保商制度:行商在政府授予的垄断权的保护下,获利甚多,因此也责任重大,1745年,清政府从当时二十多家行商中选出5家财力雄厚的行商作为保商。1754年,保商制度正式建立,清政府规定:如果外国商船或其代理人违反相关规定,后果由行商负责。行商被清政府视作外商的代理人和管理者,又获得了外商的信任,因此行商要保证这些外商在华能够遵规守法。

(2)对外商在华经商的管理制度:1720年,行商在广州成立公行,为防止恶性竞争及商品价格动荡,他们制定一部行规,行规主要用来协调价格和规定交易程序。公行排斥非公行的商户,非公行的商户不得参与对外贸易。1755年后,清政府也支持公行,禁止非公行的商户参与对外贸易。外商对公行制度激烈反对,但是在清政府的支持下,由行商控制的公行仍旧垄断了广州的对外贸易。到嘉庆年间,虽然仍规定只有参与公行的行商才能参与对外贸易,但是除重要的商品由行商垄断外,一般商品多是由外商与散商交易。

在中外贸易中,外商只有通过行商才能与清朝的官方机构粤海关进行交涉,也只有这样,才能免去进口报税的繁琐事务。外商来华交易要承担名目繁多的杂税,主要包括船钞、规礼和关税,这些苛捐杂税曾一度引起外商的反抗,为了平息矛盾,清政府允许一部分杂税由行商代缴,但同时强调外商只能与行商交易。这就进一步强化了行商的垄断地位。

(3)外商个人行为的管理制度:清政府针对外国人制定了一系列的行为规范,乾隆年间颁布“五条规定”,嘉庆年间颁布“八项规章”。这些行为规范可以总结为以下内容:外国兵船不得进入虎门,须停留在江外;外国妇女和武器不得带入商馆;外国人不得雇佣华人仆役,不得坐轿子,不得乘船入省河游玩;外国人不得直接递交诉状等。

第二次鸦片战争期间,英军攻占了广州,当地广州人民非常愤恨夷人,将外商居住的商馆以及那些行商舍馆全部烧毁,十三行化为一片废墟,十三行制度也正式宣告终结。鸦片战争后,随着通商口岸的增加,广州的行商无法维持对外贸易的垄断地位,再加上纳贡、缴纳杂税、外债和为外商担保的因素,大多数行商破产,行商制度逐渐瓦解。

十三行是清政府实行闭关锁国政策的产物,但十三行的设立也是中国古代由朝贡贸易向正常贸易行为转变的重要象征。这些行商属于半官半商的性质,他们并非纯粹的商人,也并非纯粹的官方机构。他们在对外贸易中获取丰厚乃至巨额的利润并非依靠经营,而是利用政府赋予的对外贸易垄断权力。这也就严重损害了市场的公平竞争环境,而英国发动鸦片战争的一个直接原因就是要打破十三行的垄断地位,以获得更广阔的市场。十三行是在中国历史文化传统的基础上产生的,它的产生也有其历史合理性,十三行起到的中西经济文化交流作用也是不容抹杀的。